MENU

■由来・由緒

明治時代、那須野原に国道や鉄道が開通したことで、黒磯地域は交通の要として発展していった。人口も増えていくなか、神や自然を敬う敬神の念が篤い人々が集まり、“敬神愛国・報本反始・協心一致”の思想を掲げて1902年(明治35年)に「黒磯神社」を創建。社地は地元の旧家・渋井家が寄贈している。御祭神に日本の総氏神天照皇大御神(あまてらすおおみかみ) 、出雲大社の主神大己貴命(おおなむちのみこと)、農業・商売繁盛の稲荷神宇迦御魂命(うかのみたまのみこと)の3柱を祀り、家内安全、商売隆盛、病気平癒を御神徳と崇める。地域の人々からの寄付や奉仕活動により、神社はやがて黒磯地域の総鎮守の役割を担うようになっていった。境内には戦没者を祀る「祖霊舎」、旧人力車組合が観請した「足尾神社」、四国阿波の移住者が祀る「地神碑」などもあり、多くの人が訪れている。

■御祭神

当社の御祭神は以下の三柱を主祭神としてお祀りしております。

・天照皇大御神(あまてらす すめおおみかみ)

日本神話における最高神であり、太陽の神として国土と人々を照らし導かれる神です。

・大己貴命(おおなむちのみこと)

国土の開拓や医療、縁結びの神として広く知られ、出雲大社の御祭神でもあります。

・宇迦御魂命(うかのみたまのみこと)

五穀豊穣・商売繁盛を司る稲荷神として、多くの人々の暮らしを支えてこられた神です。

また、以下の神々も配祀しております。

・素戔嗚命(すさのおのみこと)

・少彦名命(すくなひこなのみこと)

・中筒男命(なかつつのおのみこと)

・八幡大神(はちまんおおかみ)

境内には、足尾神社(面足尊・惶根尊)、光玉稲荷神社、祖霊舎、地神碑なども併せて祀られており、氏子崇敬者の心のよりどころとして親しまれております。

※金額表記は消費税込になります。

■社殿について

社殿は1964年(昭和39年)に焼失し、翌1965年(昭和40年)氏子たちの寄進により、耐火性に優れた鉄筋コンクリートで再建された。新たに建てられた現社殿は、「神宮」(伊勢神宮)の社殿に代表される建築様式神明造で建設され、直線的で装飾のないシンプルな美しさのなかに荘厳な雰囲気を漂わせている。中央には壮麗な姿で参拝者を迎える拝殿を配置。また神楽殿では地域の祭りや行事が執り行われ、境内には1920年(大正9年)に茨城県足尾山から分祀建立した「足尾神社」、徳島県から移住した人々が建立した五角柱の「阿波地神碑」「第61回御遷宮記念行事参加記念の御神馬像」「光玉稲荷神社」「願掛け岩」がある。地域の歴史と信仰を継承し守り続けてきた「黒磯神社」は、堅固で美しい佇まいが人々に深い敬意を抱かせ、地域の心の支えとなっている。

■境内社

■足尾神社

御祭神:面足尊(おもだるのみこと)、惶根尊(かしこねのみこと)

ご神徳:手足の病平癒・健康長寿・美容成就

由緒:茨城県足尾山の足尾神社を勧請したもので、男女一対の御神像が祀られております。技芸や身体健全、夫婦円満を願う方々から篤く信仰されています。

■光玉稲荷神社

御祭神:宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)

ご神徳:五穀豊穣・商売繁盛・家内安全

特徴:社殿に隣接する「願掛け岩(協議玉)」は、古くより願いをかける場として親しまれており、多くの参拝者が祈願に訪れます。

■祖霊舎(それいしゃ/英霊社)

祭祀対象:地域の戦没者・創建寄進者など約246柱の御霊

由緒:黒磯神社の創建に尽力した渋井兼廣氏をはじめ、戦争で尊い命を捧げた英霊の慰霊と感謝を捧げる場です。平和と家族の安寧を祈る静かな空間となっています。

■地神碑(ちじんひ)

ご神徳:農業守護・土地の平安・開拓安全

由緒:徳島県阿波よりこの地に移住した人々が、農耕と生活の守り神として建立した五角形の石碑です。地元の開拓史を今に伝える大切な信仰の証でもあります。

※金額表記は消費税込になります。

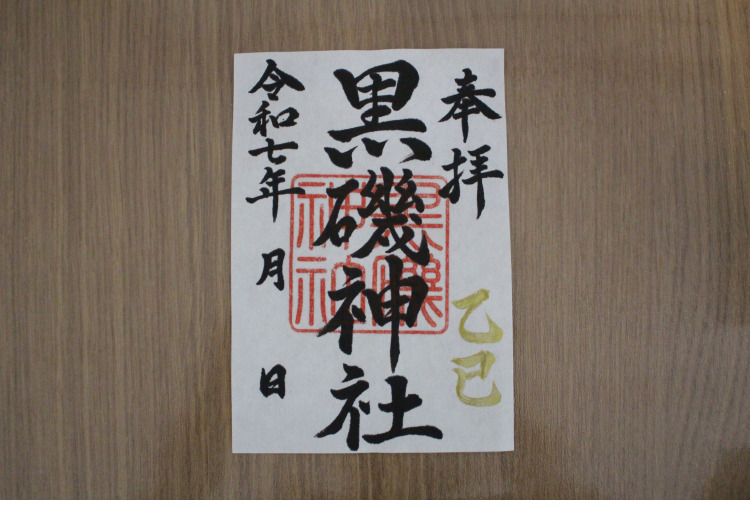

■通常御朱印

500円

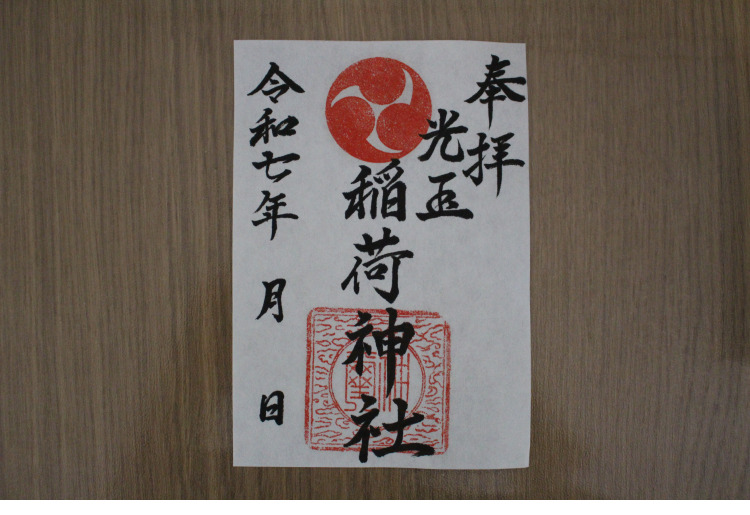

■光玉稲荷神社御朱印

500円

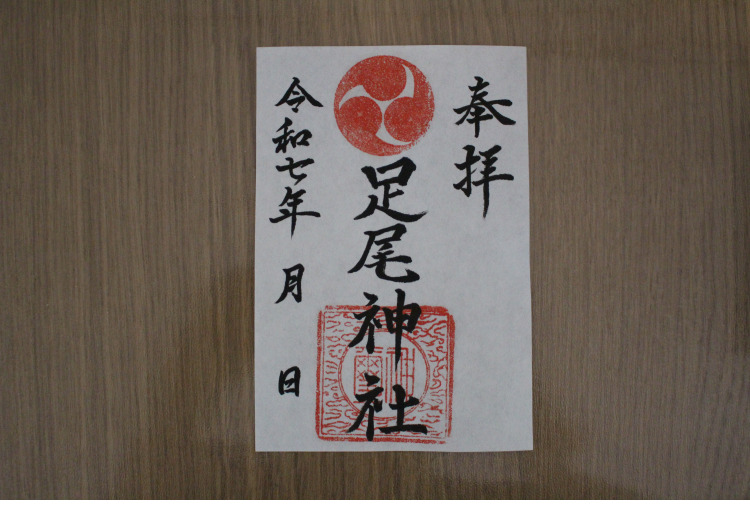

■足尾神社御朱印

500円

※金額表記は消費税込になります。

■各種御祈祷受け付けております。

※金額表記は消費税込になります。